Zu jeder Behauptung geben wir dir praxisnahe Tipps, damit du dein Training effektiv und fundiert gestalten kannst.

Mythos 1: Mehr Training ist immer besser für den Muskelaufbau

Der Mythos: „Viel hilft viel" - je mehr Stunden und Sätze man trainiert, desto schneller wachsen die Muskeln. Pausen seien Zeitverschwendung.

Die Fakten: Zu viel des Guten kann beim Krafttraining kontraproduktiv sein. Muskeln wachsen nicht während des Trainings, sondern in den Erholungsphasen. Übertraining ohne ausreichende Regeneration führt zu Leistungsabfall und kann sogar Muskelabbau oder Verletzungen begünstigen.

Eine klassische Studie von Fry et al. (1994) zeigte beispielsweise, dass eine Gruppe trainierter Probanden, die täglich maximale Kniebeugen mit 100 % ihres 1RM ausführten, nach 2 Wochen Kraftverlust statt -zuwachs erlitt1. Die tägliche Belastung ohne Pause führte zu einer signifikanten Abnahme des 1-Wiederholungs-Maximums (im Schnitt um 12 kg), während eine Kontrollgruppe mit moderater Belastung keinen solchen Abfall zeigte. Dies belegt: Übermäßiges Training kann die Muskelleistung verschlechtern. Weitere Untersuchungen berichten, dass chronisch hohe Trainingsvolumina hormonelle Ungleichgewichte (z.B. erhöhtes Cortisol, gesenkte Testosteronantwort) verursachen können, was den Muskelaufbau hemmt2. Zwar ist für optimalen Muskelzuwachs ein gewisses Trainingsvolumen notwendig - Studien zeigen einen Dosis-Wirkungs-Zusammenhang bis zu einem gewissen Punkt (mehr wöchentliche Sätze können mehr Hypertrophie bewirken)3. Aber endlos steigern lässt sich der Effekt nicht. Jenseits des individuell tolerierbaren Volumens überwiegen diminishing returns und Verletzungsrisiken.

Praxis-Tipp: Setze auf Qualität statt Quantität. Plane pro Muskelgruppe ca. 10-20 intensive Sätze pro Woche, aufgeteilt auf 2-3 Einheiten - das entspricht in Studien oft dem optimalen Bereich3. Höre auf deinen Körper: Anzeichen wie chronische Müdigkeit, Kraftverlust oder anhaltende Schmerzen können Übertraining signalisieren. Gönne dir regelmäßige Ruhetage und genug Schlaf, damit die Muskeln sich reparieren und wachsen können. Fortschritt entsteht durch einen ausgewogenen Wechsel von Belastung und Erholung - nicht durch endlose Trainingseinheiten.

Mythos 2: "Fett macht fett" - Nahrungsfett führt unweigerlich zu Körperfett

Der Mythos: Wer abnehmen oder definiert bleiben will, sollte Fett in der Ernährung strikt meiden, denn gegessenes Fett wird direkt als Fettpolster gespeichert. Diese Annahme „Fett macht fett" war lange populär.

Die Fakten: Es stimmt zwar, dass Fett mit ~9 kcal pro Gramm mehr als doppelt so energiedicht ist wie Protein oder Kohlenhydrate (~4 kcal/g). Aber ob wir Fett ansetzen, hängt primär von der Kalorienbilanz ab - nicht davon, ob die Kalorien aus Fett oder Kohlenhydraten stammen. Große Vergleichsstudien zeigen eindeutig, dass bei gleicher Kalorienzufuhr Low-Fat- und Low-Carb-Diäten zu ähnlichen Ergebnissen führen. Ein Beispiel ist die DIETFITS-Studie (Gardner et al., 2018) mit über 600 Probanden: Nach 12 Monaten hatten die Low-Fat-Gruppe und die Low-Carb-Gruppe praktisch den gleichen Gewichtsverlust (~5-6 kg), obwohl die eine Gruppe ~48 % Kohlenhydrate und 29 % Fett aß, die andere 30 % Kohlenhydrate und 45 % Fett4. Es gab keinen signifikanten Unterschied in der Abnahme des Körperfetts4. Auch eine aktuelle Übersichtsarbeit in JAMA (Gardner et al. 2018) schlussfolgerte, dass weder ein bestimmtes Genotyp-Muster noch die Insulinantwort dazu führt, dass die eine Makronährstoffverteilung überlegen ist - entscheidend ist die Kalorienmenge und die Diätqualität4.

Fett ist zudem essentiell für den Körper: Es liefert essentielle Fettsäuren und unterstützt die Produktion von Hormonen (z.B. Testosteron, Östrogen) und die Aufnahme fettlöslicher Vitamine. Ein vollständiger Verzicht auf Nahrungsfett kann daher sogar gesundheitsschädlich sein. Wichtig ist vielmehr, gesunde Fette in Maßen aufzunehmen - z.B. aus Nüssen, Avocado, Fisch oder Olivenöl - und insgesamt auf eine ausgeglichene Energiebilanz zu achten. Überschüssige Kalorien (egal ob aus Fett, Zucker oder Protein) werden am Ende in Fettdepots eingelagert.

Praxis-Tipp: Anstatt Fett panisch zu meiden, fokussiere dich auf eine ausgewogene Ernährung. Für Muskelaufbau und Definitionsphasen gilt: Eine ausreichende Proteinzufuhr, komplexe Kohlenhydrate als Energiequelle und hochwertige Fette (etwa 20-30 % der Kalorien) bilden die beste Grundlage. So stellst du sicher, dass Hormone und Zellfunktionen optimal laufen. Entscheidend für Gewichtsverlust oder -zunahme ist dein Kalorienhaushalt über Wochen - nicht die absolute Fettmenge an einem Tag. Ein Stück Lachs oder einige Mandeln machen dich nicht „fett", sondern liefern sogar wertvolle Nährstoffe.

Mythos 3: Man muss direkt nach dem Training Protein konsumieren (das „anabole Fenster")

Der Mythos: Unmittelbar nach dem letzten Satz beginnt ein winziges „anaboles Fenster" von ~30 Minuten, in dem man unbedingt einen Protein-Shake trinken muss. Verpasst man diese Gelegenheit, war das Training angeblich halb umsonst, da die Muskeln ohne sofortiges Eiweiß nicht wachsen.

Die Fakten: Diese Idee eines extrem engen anabolen Fensters ist stark übertrieben. Aktuelle Forschung zeigt, dass Timing zwar eine Rolle spielt, aber nicht im Minuten-Takt. Entscheidend ist vor allem, dass man über den Tag verteilt genug Protein bekommt. Schoenfeld & Aragon (2013) überprüften die Studienlage und fanden keine eindeutigen Belege, dass eine sofortige Proteinzufuhr direkt nach dem Workout generell zu mehr Muskelaufbau führt5. Sie betonen, dass vieles von der vorherigen Mahlzeit abhängt: Wenn man z.B. 1-2 Stunden vor dem Training eiweißreich gegessen hat, sind noch genug Aminosäuren im Blut, sodass es nicht nötig ist, im Sekundentakt nach dem Training zu essen5. In diesem Fall reicht es, innerhalb einiger Stunden nach dem Training eine proteinreiche Mahlzeit zu sich zu nehmen - das nächste geplante proteinreiche Essen (sei es sofort oder 1-2 Stunden später) genügt, um die Regeneration maximal zu unterstützen5. Das „Fenster" ist also wesentlich länger offen, als früher behauptet.

Anders sieht es aus, wenn man nüchtern trainiert (z.B. morgens ohne Frühstück): Dann empfehlen die Forscher, zeitnah nach dem Training Protein und etwas Kohlenhydrat zuzuführen, um den Körper aus dem katabolen Zustand zu holen5. Insgesamt scheint das anabole Fenster mindestens 3-5 Stunden zu umfassen - einige Studien sprechen von einer optimalen Aufteilung der Proteinzufuhr auf ca. vier Mahlzeiten über den Tag6,7. Eine Meta-Analyse ergab z.B., dass gesamt etwa 1,6 g Protein pro kg Körpergewicht pro Tag, verteilt auf 3-4 Portionen, optimal für Muskelaufbau ist (das wären etwa ~0,4 g/kg pro Mahlzeit)7. Ob man den Shake direkt in der Umkleide leert oder erst zum Mittagessen isst, ist für den Muskelzuwachs zweitrangig - solange die tägliche Proteinzufuhr stimmt.

Praxis-Tipp: Stress dich nicht mit der Stoppuhr nach dem Training. Plane lieber deine gesamte Ernährung sinnvoll. Es ist empfehlenswert, innerhalb von ca. 2 Stunden nach dem Training etwas Proteinreiches zu essen - zum Beispiel eine Hauptmahlzeit oder einen Shake, insbesondere wenn du vorher lange nichts hattest. So stellst du sicher, dass dein Körper genügend Baustoffe zur Verfügung hat. Wichtiger als das exakte Timing im Minutenbereich ist jedoch die Proteinmenge über den Tag. Achte darauf, pro Mahlzeit etwa 20-40 g Protein aufzunehmen (z.B. aus Magerquark, Fleisch, Eiern, Hülsenfrüchten oder Whey), und verteile deine Proteinzufuhr auf 3-5 Mahlzeiten am Tag. Dieses Vorgehen hält die Muskeln im dauerhaften Aufbaubetrieb. Und keine Sorge: Wenn du mal erst eine Stunde nach dem Training zum Essen kommst, gehen deine Muskeln nicht direkt verloren - solange du insgesamt genügend Eiweiß bekommst.

Mythos 4: Frauen sollten kein Krafttraining machen - sie würden „zu muskulös" oder männlich

Der Mythos: Hartnäckig hält sich die Vorstellung, Frauen würden durch Krafttraining automatisch zu Muskelprotzen. Daher rät man Frauen in vielen falschen Ratgebern, lieber nur Ausdauer oder Mini-Hanteln zu machen, um nicht „bulky" auszusehen. Auch hört man, Krafttraining sei für Frauen ungesund oder führe zu unweiblicher Erscheinung.

Die Fakten: Dieser Mythos ist längst wissenschaftlich widerlegt. Frauen profitieren vom Krafttraining genauso wie Männer - und zwar ohne übermäßiges Muskelwachstum, das über eine gesunde, athletische Figur hinausgeht. Biologisch haben Frauen deutlich weniger Testosteron, das Hormon, das bei Männern maßgeblich für starken Muskelzuwachs verantwortlich ist. Selbst intensives Krafttraining führt bei Frauen daher meist zu strafferen, definierten Muskeln, aber nicht zu den extremen Muskelbergen, die man von männlichen Bodybuildern kennt (solche Muskelmassen bei Frauen sind meist nur mit zusätzlichem Steroid-Doping erreichbar). Eine Übersichtsarbeit von Ebben & Jensen (1998) stellte klar, dass Frauen relative zur Muskelmasse eine nahezu gleiche Kraft entwickeln können wie Männer8. Unterschiede in der absoluten Kraft liegen vor allem daran, dass Männer durchschnittlich mehr Muskelmasse und eine andere Körperzusammensetzung haben - nicht daran, dass weibliche Muskeln anders funktionieren. Die Studie betont zudem die vielfältigen Vorteile des Krafttrainings für Frauen: höhere Knochendichte (wichtig zur Osteoporose-Prävention), mehr fettfreie Masse und reduzierte Körperfettanteile sowie ein besseres Körperbild und Selbstbewusstsein8.

Neuere Untersuchungen zeigen, dass Frauen bei vergleichbarem Training prozentual ähnliche Zuwächse an Kraft und Muskelquerschnitt erzielen wie Männer - mit dem Unterschied, dass Männer aufgrund von Körpergröße und Hormonen absolut etwas mehr Muskeln aufbauen können, aber keinesfalls werden Frauen „automatisch" massig8.

Praxis-Tipp: Frauen sollten Krafttraining ohne Vorurteile in ihr Fitnessprogramm einbauen. Es formt den Körper, strafft das Gewebe und verbessert die Haltung. Wer Sorge vor „Bodybuilder-Muskeln" hat: Dafür müsste man jahrelang extrem trainieren und essen - insbesondere als Frau. Normales Krafttraining (2-4 Mal pro Woche) führt primär zu einer schönen Tonisierung und funktioneller Kraft, nicht zu unerwünschter Maskulinität. Kombiniere Grundübungen wie Kniebeugen, Kreuzheben oder Bankdrücken ruhig mit für dich passenden Gewichten - du wirst schlankere, definiertere Muskeln und weniger Fettanteil bemerken, jedoch wirst du nicht „über Nacht" zur Arnoldine Schwarzenegger. Zudem hilft Krafttraining Frauen erwiesenermaßen, Rückenbeschwerden vorzubeugen, den Stoffwechsel anzukurbeln und den Alltagsstress besser zu bewältigen. Kurz: Frauen und Männer sollten im Prinzip gleich trainieren, abgestimmt auf ihre individuelle Leistungsfähigkeit - es gibt keinen legitimen Grund, Frauen nur rosa Mini-Hanteln zu empfehlen.

Mythos 5: Ohne Muskelkater kein Muskelaufbau - „No Pain, No Gain"

Der Mythos: Ein Training war nur dann effektiv, wenn man am nächsten Tag starken Muskelkater spürt. Viele glauben, Schmerzen oder extremes Brennen in den Muskeln seien der Gradmesser für Wachstum. Kein Muskelkater würde bedeuten, man habe nicht hart genug trainiert.

Die Fakten: Muskelkater - in Fachsprache DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness) - entsteht hauptsächlich durch mikroskopisch kleine Risse in der Muskulatur und die daraus folgende Entzündungsreaktion. Ein gewisses Maß an Muskelkater ist gerade bei neuen Übungen oder Trainingsanfängern normal. Aber: Muskelkater ist keine Voraussetzung für Muskelwachstum! Tatsächlich belegen Studien, dass Hypertrophie auch ohne ausgeprägten Muskelschaden stattfinden kann. Eine experimentelle Studie von Flann et al. (2011) stellte dies eindrucksvoll dar9: Zwei Gruppen absolvierten identisches Krafttraining über 8 Wochen, jedoch wurde eine Gruppe behutsam eingewöhnt (anfangs niedrigeres Pensum, kaum Muskelkater), während die andere Gruppe direkt mit hoher Intensität startete (starker initialer Muskelkater). Ergebnis: Beide Gruppen erzielten gleiche Zuwächse an Muskelquerschnitt und Kraft - unabhängig vom Schmerzlevel9. Die vortrainierte Gruppe hatte also Muskelaufbau, ohne jemals starke Schmerzen gespürt zu haben. Die Forscher schlossen daraus, dass Muskelaufbau auch ohne spürbare Muskelschäden ablaufen kann9.

Muskelkater ist eher ein Zeichen, dass eine Belastung neu oder ungewohnt hoch war. Mit regelmäßigem Training tritt durch den Repeat-Bout-Effekt immer weniger Muskelkater auf, obwohl die Muskeln weiter wachsen und stärker werden. Fortgeschrittene Athleten haben selten extremen Muskelkater, bauen aber dennoch kontinuierlich Muskulatur auf. Umgekehrt kann ständiger, sehr starker Muskelkater sogar kontraproduktiv sein - er signalisiert, dass der Muskel noch mit Reparatur beschäftigt ist und eventuell mehr Erholung bräuchte, bevor er erneut maximal trainiert wird.

Praxis-Tipp: Richte dich nicht nach Schmerzen, sondern nach Leistungsfortschritten. Ein gutes Training merkt man eher daran, dass du z.B. im nächsten Workout ein paar kg mehr schaffst oder eine Wiederholung mehr schaffst - nicht daran, wie sehr es brennt. Leichter bis moderater Muskelkater ist unbedenklich; genieße das Gefühl, etwas getan zu haben. Aber du musst dich nicht zerstören: Qualität vor Quantität gilt auch hier. Variiere deine Übungen maßvoll und steigere die Belastung progressiv, anstatt jedes Mal bis zur Bewegungsunfähigkeit zu trainieren. Hast du starken Muskelkater, gönn dem betroffenen Muskel lieber noch einen Tag Pause oder trainiere einen anderen Bereich. Wichtig: Schmerzen in Gelenken oder stechender Schmerz sind kein „guter" Schmerz - sie können auf Verletzungen hinweisen. Unterschied: Muskelkater fühlt sich wie ein ziehender Muskelschmerz an, oft bei Bewegung; Verletzungsschmerz ist schärfer, punktuell und evtl. schon in Ruhe vorhanden. Höre auf deinen Körper und finde die Balance: Effizienz statt reiner Schmerz-Maximierung.

Mythos 6: Lokale Fettverbrennung funktioniert - mit gezieltem Training Problemzonen reduzieren

Der Mythos: Wenn man gezielt eine bestimmte Körperregion trainiert (z.B. Bauchübungen für Bauchfett, Hüftübungen für „Reiterhosen"), wird das Fett genau dort verbrannt. Viele Menschen machen hunderte Sit-ups in der Hoffnung auf einen Sixpack, weil sie glauben, das Fett am Bauch würde durch die Anstrengung lokal verschwinden.

Die Fakten: Leider ist Fettabbau ein ganzheitlicher Prozess. Der Körper entscheidet selbst, wo er Fettdepots abbaut - und das ist genetisch und hormonell gesteuert, nicht durch die jeweils trainierten Muskeln. Zahlreiche Studien haben gezeigt, dass „Spot-Reduction" ein Mythos ist. Ein klassisches Experiment hierzu: Vispute et al. (2011) ließen eine Testgruppe 6 Wochen lang ein intensives Bauchmuskelprogramm absolvieren (5 Tage/Woche je 2×10 Wiederholungen von 7 verschiedenen Übungen), während eine Kontrollgruppe nicht trainierte - beide Gruppen hielten ihre Ernährung konstant. Ergebnis: Die Bauch-Übungsgruppe hatte keinerlei zusätzlichen Verlust an Bauchfett im Vergleich zur Kontrollgruppe10. Trotz gestärkter Bauchmuskeln blieben Bauchumfang und Fettanteil gleich10. Eine Verbesserung zeigte sich nur in der Muskelausdauer (mehr Sit-ups möglich), nicht aber beim Fettabbau an der Taille.

Ähnliche Resultate gibt es für andere Körperteile: In einer Studie zu Armtraining reduzierten intensive Bizeps-/Trizeps-Übungen zwar den Gesamtfettanteil, aber nicht bevorzugt das Fett am trainierten Arm. Der Körper verbrannte Fett gleichmäßig aus verschiedenen Depots. Zwar wurde festgestellt, dass während lokaler Muskelarbeit die Durchblutung und Lipolyse im angrenzenden Fettgewebe leicht erhöht sein kann (Stallknecht et al., 2007), doch der Effekt ist so gering, dass er keinen sichtbaren Unterschied in der Fettreduktion dieser Zone bewirkt. Praktisch bedeutet das: Du kannst noch so viele Sit-ups machen - ein sichtbares Sixpack bekommst du erst, wenn dein Gesamtkörperfett niedrig genug ist (durch Ernährung und ganzheitliches Training). Die Sit-ups stärken zwar die Bauchmuskulatur, aber das Fett darüber schmilzt nur durch eine generelle negative Kalorienbilanz.

Praxis-Tipp: Setze beim Fettabbau auf ganzheitliche Strategien: Ernähre dich hypokalorisch (leichte Kalorienreduktion) und kombiniere Krafttraining mit Ausdauertraining. Trainiere den ganzen Körper, denn mehr Muskelmasse insgesamt steigert den Grundumsatz. Natürlich kannst und sollst du deine Problemzonen-Muskeln trainieren - z.B. Bauch, Hüfte, Oberschenkel - um diese Bereiche zu kräftigen und zu formen. Aber erwarte nicht, dass dort das Fett zuerst weggeht. Der Körper nimmt oft sogar zuerst an anderen Stellen ab (bei Männern z.B. Gesicht und Arme, bei Frauen häufig Brust oder Beine), bevor die hartnäckigen Zonen dran sind. Dranbleiben lautet die Devise: Mit der Zeit wird auch das restliche Fett weichen, und dann kommen definierte Muskeln zum Vorschein. Abnehmen funktioniert nach dem Motto: „Abs are made in the kitchen" - sprich: Ein Kaloriendefizit und ausgewogene Ernährung sind der Schlüssel. Gezieltes Training kann die Muskeldefinition verbessern und die Region straffen, aber für den Fettverlust ist der Gesamtenergieumsatz entscheidend.

Mythos 7: Muskeln verwandeln sich in Fett, wenn man mit dem Training aufhört

Der Mythos: Jeder kennt es vom Ex-Sportler im Bekanntenkreis: Früher muskulös, jetzt dick. Daraus entstand der Glaube, Muskeln würden sich in Fett „umwandeln", sobald man das Training einstellt. Viele fürchten, hart erarbeitete Muskeln würden bei einer Pause direkt zu schwabbeliger Masse degenerieren.

Die Fakten: Muskelgewebe und Fettgewebe sind völlig verschiedene Gewebetypen - die Zellen haben unterschiedlichen Aufbau und Funktionen. Eine direkte Transformation von Muskel in Fett ist biologisch unmöglich, genauso wenig wie sich ein Herzmuskel in Lebergewebe „verwandeln" könnte. Was wirklich passiert: Bei Trainingsstopp werden die Muskeln mangels Reiz kleiner (Atrophie), und gleichzeitig führt weniger Bewegung dazu, dass man oft unbewusst nicht ausreichend die Kalorienzufuhr reduziert. Die Folge: Muskelmasse schrumpft, Fettmasse erhöht sich - aber es sind zwei getrennte Prozesse. Laut NASM (National Academy of Sports Medicine) zeigen Untersuchungen, dass schon innerhalb einer Woche Inaktivität erste molekulare Signale der Muskelatrophie messbar sind11. Über Wochen nimmt dann der Querschnitt der Muskelfasern ab, die Kraft sinkt und der Kalorienbedarf des Körpers reduziert sich12. Wenn man aber weiterhin so viel isst wie zu aktiven Zeiten, entsteht ein Kalorienüberschuss, und der Körper lagert diesen Überschuss als Fett ein12. So kann es scheinen, als ob sich der frühere Muskel in Fett „verwandelt" hätte - tatsächlich hat man nur Muskeln verloren und Fett zugelegt.

Im Umkehrschluss bedeutet das auch: Fett lässt sich nicht in Muskel umwandeln, wie manchmal erhofft. Man kann Fett abbauen (Kaloriendefizit) und separat Muskeln aufbauen (Kraftreiz plus Kalorienüberschuss/proteinreich essen) - im Idealfall gleichzeitig bei Anfänger oder Wiedereinsteiger, was als Rekomposition bezeichnet wird. Aber eine Fettzelle wird nie plötzlich zur Muskelzelle metamorphosieren.

Praxis-Tipp: Um beim Trainingsstopp nicht „aus der Form zu geraten", achte darauf, Ernährung und Aktivität anzupassen. Wenn du weniger trainierst oder pausierst (z.B. durch Verletzung oder Off-Season), reduziere entsprechend deine Kalorienzufuhr ein wenig, vor allem aus Fett und schnellen Kohlenhydraten, um Gewichtszunahmen zu vermeiden. Halte nach Möglichkeit ein Grundniveau an Aktivität aufrecht - schon 1-2 Krafttrainingseinheiten pro Woche können Muskelverlust deutlich bremsen. Studien deuten darauf hin, dass man mit etwa 1/3 des vorherigen Trainingsvolumens für einige Zeit seine Muskeln erhalten kann. Das heißt, komplett gar nichts tun ist die ungünstigste Option. Solltest du doch eine längere Pause einlegen (müssen), keine Panik: Muskeln haben ein „Gedächtnis" (Muscle Memory). Beim Wiedereinstieg bauen sich zuvor trainierte Muskeln meist schneller wieder auf als beim allerersten Training. Und zuletzt: Hab keine Angst vor Muskeln! Sie verschwinden nicht über Nacht in Fettmasse. Wer langfristig fit und schlank bleiben will, ist mit dem Aufbau von Muskulatur gut beraten, da Muskeln den Grundumsatz erhöhen. Durch kluge Anpassung von Training und Ernährung kannst du verhindern, dass Fett zunimmt, wenn du mal kürzer trittst.

Mythos 8: Der Körper kann pro Mahlzeit nur ~30 g Protein verwerten

Der Mythos: Seit Jahren geistert die „30-Gramm-Regel" durchs Fitnessstudio: Angeblich könne der Körper nicht mehr als etwa 30 g Protein auf einmal verdauen bzw. für den Muskelaufbau nutzen. Wer mehr auf einmal isst, würde das überschüssige Eiweiß quasi „vergeuden" - es würde ungenutzt ausgeschieden oder in Fett umgewandelt. Daher, so der Mythos, müsse man alle 2-3 Stunden Protein essen, um die Muskeln kontinuierlich zu versorgen.

Die Fakten: Diese pauschale Aussage ist nicht haltbar. Tatsächlich zeigen Studien, dass die Kapazität der Proteinnutzung variabel ist - sie hängt von vielen Faktoren ab, z.B. Körpergröße, Muskelmasse, Trainingsstatus, Art des Proteins und was man sonst noch isst. Die oft zitierte Grenze ~20-30 g entstammt Untersuchungen, in denen jungen Männern auf nüchternen Magen schnelle Proteine gegeben wurden und geschaut wurde, ab wann die Muskel-Proteinsynthese (MPS) nicht weiter anstieg. Dabei fand man um ~20 g einen Sättigungseffekt für die MPS. Aber neuere Arbeiten relativieren das stark: Schoenfeld und Aragon (2018) analysierten alle verfügbaren Daten und kamen zu dem Schluss, dass höhere Proteindosen durchaus weiter zum Aufbau beitragen - zwar wird bei z.B. 40 g Protein auf einmal etwas mehr von den Aminosäuren oxidiert (verbrannt) als bei 20 g, aber nicht alle zusätzlichen Aminos gehen verloren13. Ein Teil wird dennoch in Muskulatur eingebaut oder für andere anabole Prozesse genutzt13. Außerdem verlängert eine größere Mahlzeit den Zeitraum, über den Aminosäuren im Blut verfügbar sind. Wenn man z.B. ein Steak mit Gemüse und etwas Fett isst (langsam verdaulich), werden die Aminos über mehrere Stunden freigesetzt - das heißt, der Körper kann auch 40 g oder mehr Protein aus einer großen Mahlzeit nach und nach verwerten.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Gesamtproteinmenge pro Tag viel wichtiger ist als die exakte Verteilung. Solange man über den Tag genug Eiweiß bekommt (ca. 1.6-2 g pro kg Körpergewicht für Kraftsportler, laut Studien), ist die Aufteilung auf Mahlzeiten relativ flexibel. Empfohlen wird oft, diese Menge auf mindestens 3-4 Mahlzeiten zu verteilen, um mehrfach am Tag die Muskelaufbaurate zu erhöhen13. Das heißt aber nicht, dass >30 g auf einmal schlecht wären - ein 90-kg-Mann kann z.B. 40 g pro Mahlzeit zu sich nehmen (0,4-0,5 g/kg), eine 60-kg-Frau vielleicht ~25 g, gemäß der Empfehlungen der genannten Studie13. Mehr als 30 g werden nicht verschwendet, sondern vor allem zur Sättigung beitragen oder langsam verdaut. Der Körper besitzt zudem Mechanismen, überschüssige Aminosäuren zu speichern, z.B. in der Leber als kurzfristigen Pool.

Der zweite Teil des Mythos - alle 2-3 Stunden essen - wurde ebenfalls widerlegt: Studien fanden keinen signifikanten Vorteil von 6 kleinen gegenüber z.B. 3 größeren Mahlzeiten hinsichtlich Muskelaufbau oder Fettverlust, solange die Kalorien und Makros identisch sind. Zu häufiges Essen kann sogar ungünstig sein, da die ständig leicht erhöhte Insulinantwort die Fettverbrennung unterdrückt. Wichtig ist die Proteinbilanz über den gesamten Tag.

Praxis-Tipp: Du musst nicht den Wecker stellen, um nachts Quark zu essen. Halte dich an grobe Richtwerte: 20-40 g Protein pro Mahlzeit (abhängig von Körpergewicht), verteilt auf z.B. 3 Hauptmahlzeiten und 1-2 Snacks über den Tag. So hast du alle 4-6 Stunden eine Eiweißzufuhr, was optimal für die MPS-Stimulation ist. Aber ob es 25 g oder 35 g in einer Mahlzeit sind, ist weniger entscheidend. Große Athleten mit höherem Bedarf können auch mal 50 g in einer Mahlzeit einbauen, ohne dass es „verschwendet" ist - ihr Körper nutzt es, nur die Muskelaufbaurate pro Stunde hat ein Limit, aber überschüssige Aminos werden u.a. für Gewebereparatur, Immunsystem oder als Energie genutzt. Höre auf dein Hungergefühl und deinen Alltag: Manche kommen mit 3 größeren Mahlzeiten gut zurecht, andere mit 5 kleineren - beides kann funktionieren. Achte nur darauf, dass du insgesamt genug Eiweiß und Kalorien für deinen Trainingsziel einplanst. Und falls mal 8 Stunden zwischen Mahlzeiten liegen, geht die Welt nicht unter - die Muskeln zerfallen nicht sofort. Ein regelmäßiger Rhythmus hilft aber den meisten, auf ihre Proteinzielmenge zu kommen.

Mythos 9: Viele Wiederholungen für „Definition", wenige für „Masse"

Der Mythos: In Fitnessmagazinen liest man oft, leichte Gewichte mit hohen Wiederholungen würden die Muskeln definieren, während schwere Gewichte mit wenigen Wiederholungen Muskeln „aufblasen". Dahinter steckt die Annahme, dass bestimmte Wiederholungsbereiche völlig unterschiedliche Effekte haben: >15 Wdh. für schlanke, lange Muskeln (vor allem für Frauen propagiert) und 6-8 Wdh. für voluminöse Muskelberge (die Bodybuilder-Methode).

Die Fakten: Dieser Schwarz-Weiß-Gegensatz stimmt so nicht. Muskeldefinition kommt - wie bereits erläutert - in erster Linie von ausreichend Muskelmasse und einem niedrigen Körperfettanteil, nicht von einer speziellen Wiederholungszahl. Und Muskelwachstum (Hypertrophie) kann über einen breiten Wiederholungsbereich erreicht werden, solange das Training intensiv genug ist. Eine Meta-Analyse von Schoenfeld et al. (2017) verglich systematisch schwere Lasten (≥ 60 % 1RM, typischerweise 6-12 Wdh.) mit leichten Lasten (≤ 60 % 1RM, typischerweise 15-20+ Wdh.) im Krafttraining14. Ergebnis: Bezüglich Muskelzuwachs gab es keinen signifikanten Unterschied - beide Protokolle führten zu vergleichbarer Hypertrophie14. Der Unterschied zeigte sich nur bei der Kraft: Schwere Gewichte waren überlegen für maximale Kraftsteigerungen (1RM), aber hinsichtlich Muskelumfang waren hohe Wiederholungszahlen ebenfalls effektiv, sofern bis zur Erschöpfung trainiert wurde14. Auch einzelne Studien (z.B. Schoenfeld et al. 2015) bestätigen: 25-30 Wiederholungen pro Satz können ähnlich viel Muskelwachstum stimulieren wie 8-12 Wiederholungen, solange die leichten Sätze bis nahe ans Muskelversagen geführt werden.

Allerdings muss man bei sehr hohen Wiederholungszahlen viele „leichte" Reps machen, die wenig stimulierend sind, bevor die letzten anstrengenden Wiederholungen kommen - das ist zeitraubend und ziemlich unangenehm (brennender Muskel). Moderate Bereiche (6-15 Wdh.) sind daher in der Praxis effizienter, weil sie sowohl genug Spannung als auch metabolischen Stress bringen, ohne dass die Sätze ewig dauern. Wichtig: „Definieren" kann man keinen Muskel durch Training allein - das definierte Aussehen kommt, wie gesagt, vom Abbau der Fettschicht darüber. Hohe Wiederholungen verbrennen zwar pro Satz etwas mehr Kalorien und erzeugen einen Pump, aber der Effekt auf Fettverlust ist minimal im Vergleich zur Diät.

Praxis-Tipp: Für optimalen Muskelaufbau kombiniere verschiedene Wiederholungsbereiche. Ein vernünftiges Programm enthält z.B. schwere Sätze im Bereich 4-8 Wdh. (für Kraft und neuromuskuläre Anpassung), mittelere Sätze 8-12 Wdh. (klassischer Hypertrophiebereich, guter Mix aus Spannung und Volumen) und hin und wieder auch höhere Bereiche 15+ (für Ausdauer, Pump und um Abwechslung zu bieten). Studien legen nahe, dass dieser Mix zu ganzheitlichen Fortschritten führt - maximale Kraft UND Hypertrophie14. Entscheidend ist, dass du insgesamt genügend Volumen und Nähe zum Muskelversagen erreichst. Also lieber ein Gewicht wählen, mit dem du in den anvisierten Wiederholungen gerade so die letzten Wiederholungen schaffst (sprich: es wird wirklich anstrengend), statt 50 Halbherzige zu machen. Wenn du z.B. bei 15 Wdh. merkst, da geht noch viel mehr, erhöhe nächstes Mal das Gewicht. Variation hält zudem den Trainingsreiz frisch und kann Plateauphasen vorbeugen. Fazit: Es gibt nicht „die eine magische Wdh.-Zahl" für Definition oder Masse. Muskeln reagieren auf progressive Überlastung - ob durch 6 oder 20 Wiederholungen, ist zweitrangig. Trainiere intelligent und mit Intensität, und passe deine Ernährung an, dann kommen sowohl Masse als auch Definition zum Vorschein.

Mythos 10: Ohne Supplements kein nennenswerter Muskelaufbau

Der Mythos: In Social Media wimmelt es von Werbung für Wheyprotein, BCAA, Pre-Workout-Booster, Testo-Booster, Fatburner usw. Anfänger bekommen leicht den Eindruck, man brauche einen ganzen Cocktail an Supplementen, um überhaupt Muskeln aufbauen zu können. Protein-Shakes werden fast mit Anabolika gleichgesetzt und als Muss nach jedem Training angesehen. Kurz: Ohne Pülverchen keine Gains.

Die Fakten: Supplements können im Muskelaufbau unterstützend wirken, sind aber keineswegs zwingend erforderlich, wenn die normale Ernährung stimmt. Die wohl am besten belegten Zusätze sind Proteinpräparate (Whey, Mehrkomponentenprotein) und Kreatin. Doch selbst hier ist wichtig: Sie ersetzen nur Lebensmittel. Ein Whey-Shake ist letztlich Milcheiweiß in Pulverform - praktisch, ja, aber 30 g Eiweiß aus Hähnchenbrust, Quark oder Tofu erfüllen denselben Zweck. Eine umfassende Übersichtsarbeit von Pasiakos et al. (2015) fand, dass zusätzliches Proteinpulver nur dann merklich den Muskelaufbau fördert, wenn ausreichend hart trainiert wird und die Grundernährung nicht schon optimal eiweißreich ist15. Bei untrainierten Personen in den ersten Trainingswochen machte es kaum Unterschied - ihr Körper reagiert so oder so auf den Trainingsreiz. Erst bei höherem Trainingsumfang und fortgeschrittenem Niveau zeigte sich, dass Protein-Supplementation die Zuwächse an Muskelmasse etwas steigern kann, verglichen mit Kontrollgruppen ohne Extra-Protein15. Dabei muss man bedenken: Viele dieser Studien vergleichen Gruppen, bei denen die Supplement-Gruppe mehr Gesamtprotein konsumierte als die Placebo-Gruppe. Es ist also oft ein Vergleich „ausreichend Protein vs. suboptimal Protein" - wenig verwunderlich, dass erstere besser aufbaut. Wenn deine normale Ernährung bereits ~1,6 g Protein/kg liefert, bringt ein zusätzlicher Shake u.U. keinen Mehrwert.

Andere beliebte Supplemente wie BCAAs (verzweigtkettige Aminosäuren) sind größtenteils überflüssig, wenn man genügend komplettes Protein isst - BCAAs allein bringen keine bessere MPS-Stimulation als ein ganzes Protein. Fatburner (Koffein, Grüner Tee Extrakt etc.) können minimal den Kalorienverbrauch erhöhen, ersetzen aber keine Diät. Booster (mit Koffein, Citrullin, Beta-Alanin…) können das Training pushen, sind aber ebenfalls optional. Testosteron-Booster aus dem Laden (Kräutermischungen, Zink etc.) haben in Studien keine signifikanten Effekte auf den Testosteronspiegel bei jungen, gesunden Männern - Geldverschwendung. Letztlich gibt es kein Wundermittel, das hartes Training und eine solide Ernährung aushebelt.

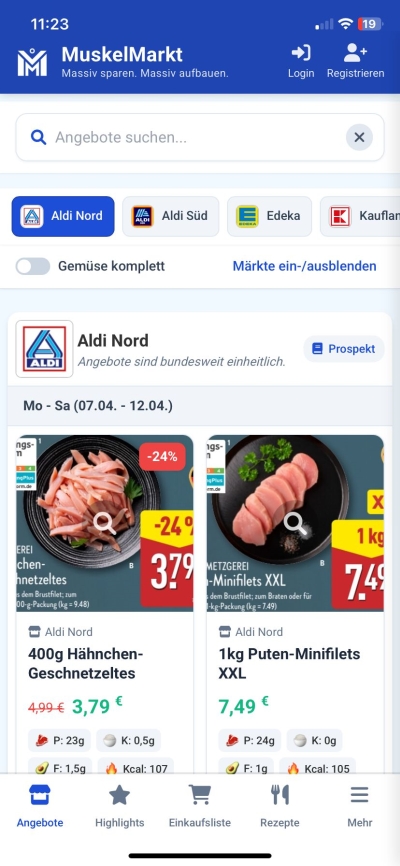

Praxis-Tipp: Priorität #1 für Muskelaufbau ist und bleibt: Training, Ernährung, Regeneration - in dieser Reihenfolge. Supplemente sind die Spitze der Pyramide: Kann man nutzen, muss man aber nicht. Setze zunächst den Fokus darauf, deinen Proteinbedarf über normale Lebensmittel zu decken (z.B. Magerquark, Eier, Fisch, Hülsenfrüchte). Wenn du Schwierigkeiten hast, genug Eiweiß zu schaffen (gerade z.B. Veganer oder Leute mit wenig Appetit), kann ein Proteinshake sinnvoll sein - er ist praktisch und liefert schnell ~20-30 g hochwertiges Protein. Kreatin Monohydrat ist eines der wenigen Supplemente mit nachgewiesenem Effekt: Täglich 3-5 g können Kraft und Muskelleistung leicht steigern, was sich über Monate in etwas mehr Muskelmasse niederschlägt. Kreatin ist gut erforscht und für gesunde Menschen sicher. Andere Supplemente solltest du kritisch hinterfragen. Lass dich nicht von Instagram-Stars verrückt machen, die dir zehn Dosen verkaufen wollen. Die meisten beeindruckenden Körper wurden durch jahrelanges Training und Disziplin aufgebaut - nicht durch eine Pille. Spare dein Geld, investiere es lieber in qualitativ hochwertige Nahrung. Eine Ausnahme kann ein Vitamin D-Supplement im Winter sein oder Omega-3-Kapseln, wenn man kaum Fisch isst - aber das betrifft eher die allgemeine Gesundheit. Unterm Strich: Supplemente sind optional. Sie können vielleicht das i-Tüpfelchen sein, aber den Großteil der Arbeit erledigen immer noch Hantel und Huhn, nicht Pulver und Pillen.

Fazit

Muskelaufbau ist ein langfristiger Prozess, der am besten mit Faktenwissen statt Fitness-Mythen bestritten wird. Viele vermeintliche „No-Gos" entpuppen sich bei genauerer Betrachtung als irrige Vereinfachungen oder Fehlinformationen. Wissenschaftlich fundiertes Training bedeutet: ausreichend und progressiv belasten, aber nicht übertreiben; gut essen, aber mit Plan und Balance; und nicht jedem Trend auf den Leim gehen. Insbesondere Einsteiger sollten sich von Mythen wie „mehr ist immer besser" oder „Frauen dürfen keine Gewichte anfassen" nicht verunsichern lassen - die Studienlage widerlegt solche Aussagen klar. Halte dich an die Grundprinzipien, höre auf deinen Körper und bilde dich weiter. Dann steht erfolgreichen Gains nichts im Wege - ganz ohne Bro-Science.

Bitte denke daran: Jeder Körper reagiert individuell. Wissenschaftliche Erkenntnisse geben Richtwerte vor, doch du musst sie auf dich selbst anwenden. Zögere nicht, bei Unsicherheiten einen Trainer oder Sportwissenschaftler zu Rate zu ziehen. In diesem Sinne: Viel Erfolg beim effektiven, mythenfreien Muskelaufbau!

Quellenverzeichnis

-

1

Performance decrements with high-intensity resistance exercise overtrainingFry et al., 1994 (DOI: 10.1249/00005768-199409000-00018)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7808252/

-

2

Overreaching and Overtraining in Strength Sports and Resistance Training: A Scoping Reviewhttps://www.researchgate.net/publication/342562492_Overreaching_and_Overtraining_in_Strength_Sports_and_Resistance_Training_A_Scoping_Review

-

3

Resistance Training Volume Enhances Muscle Hypertrophy but Not Strength in Trained MenSchoenfeld et al., 2017 (DOI: 10.1519/JSC.0000000000001764)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6303131/

-

4

Effect of Low-Fat vs Low-Carbohydrate Diet on 12-Month Weight Loss in Overweight Adults and the Association With Genotype Pattern or Insulin Secretion: The DIETFITS Randomized Clinical TrialGardner et al., 2018 (DOI: 10.1001/jama.2018.0245)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29466592/

-

5

Nutrient timing revisited: is there a post-exercise anabolic window?Aragon & Schoenfeld, 2013 (DOI: 10.1186/1550-2783-10-5)https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/1550-2783-10-5

-

6

Is There a Postworkout Anabolic Window of Opportunity for Nutrient Consumption? Clearing up ControversiesSchoenfeld & Aragon, 2018 (DOI: 10.2519/jospt.2018.0615)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30702982/

-

7

International Society of Sports Nutrition Position Stand: protein and exerciseJäger et al., 2017 (DOI: 10.1186/s12970-017-0177-8)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29497353/

-

8

Strength training for women: debunking myths that block opportunityEbben & Jensen, 1998 (DOI: 10.3810/psm.1998.05.1020)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20086816/

-

9

Muscle damage and muscle remodeling: No pain, no gain?Flann et al., 2011 (DOI: 10.1242/jeb.050112)https://www.researchgate.net/publication/49788328_Muscle_damage_and_muscle_remodeling_No_pain_no_gain

-

10

The effect of abdominal exercise on abdominal fatVispute et al., 2011 (DOI: 10.1519/JSC.0b013e3181fb4a46)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21804427/

- 11

-

12

Skeletal muscle mass and muscle quality in a large sample of older adultsWang et al., 2013 (DOI: 10.1152/japplphysiol.00609.2013)

-

13

How much protein can the body use in a single meal for muscle-building? Implications for daily protein distributionSchoenfeld & Aragon, 2018 (DOI: 10.1186/s12970-018-0215-1)https://jissn.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12970-018-0215-1

-

14

Strength and Hypertrophy Adaptations Between Low- vs. High-Load Resistance Training: A Systematic Review and Meta-analysisSchoenfeld et al., 2017 (DOI: 10.1519/JSC.0000000000002200)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28834797/

-

15

The effects of protein supplements on muscle mass, strength, and aerobic and anaerobic power in healthy adults: a systematic reviewPasiakos et al., 2015 (DOI: 10.1007/s40279-014-0242-2)https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25169440/